¿Qué tiene de especial la teoría de la Relatividad Especial? (Parte 1)

Por Federico Ventosinos*

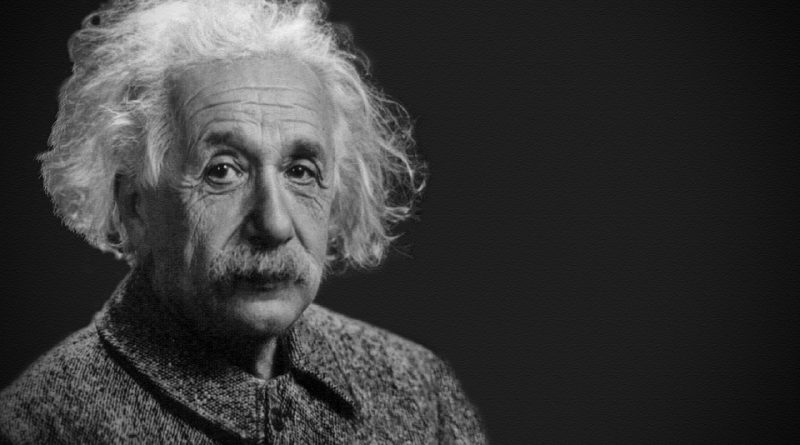

La teoría de la Relatividad Especial, propuesta por Albert Einstein en 1905, fue un verdadero cambio de paradigma no solo para las ciencias físicas, lo cual ya sería bastante, sino para la concepción que tenemos sobre el universo. Como ocurre con todas las grandes teorías de la historia de la ciencia, es necesario revisar el panorama en los años precedentes al gran descubrimiento para entender en qué radica su genialidad. Al fin y al cabo, nadie piensa en un vacío de ideas y todos los grandes científicos, como dijo en algún momento Newton, necesitan montarse “a hombros de gigantes” para observar más allá. Así que esta entrega no es más (ni menos) que una precuela esencial para entender lo que se viene en la Temporada 1 de “Relatividad especial”, serie exclusiva de Los pasos de Aquiles.

Resulta que a mediados del siglo XIX la teoría de gravitación de Newton, en conjunto con la teoría electromagnética de Maxwell y las ya bien conocidas leyes de la termodinámica daban a la física un estatus de ciencia acabada. Esto no quiere decir que no se siguiera estudiando fuertemente dentro de los límites de esta ciencia, pero sí que el credo más habitual entre los científicos de la época era que todos los futuros fenómenos naturales iban a poder ser explicados mediante dichas teorías. Ya no quedaba tiempo para revoluciones: de lo que se trataba, en adelante, era de producir dentro de esos largos y aburridos períodos que Kuhn denominaría, varios años más tarde, de “ciencia normal”.

Sin embargo (por suerte siempre hay un “sin embargo”) hacia 1880 un grupo de científicos se había comenzado a aventurar en el estudio empírico del éter. ¿Qué es (o tal vez habría que decir: era) el éter? Hasta el siglo XIX se conocían varios fenómenos ondulatorios (como por ejemplo, los acústicos –sonido- o los materiales –ondas en el agua-), todos los cuales cumplían con un precepto fundamental: para propagarse, las ondas necesitaban un medio. El sonido, en este sentido, se podía entender como la vibración periódica del aire; una ola en una pileta es el movimiento periódico de las partículas de agua. El aire y el agua funcionan como el medio a través del cual la onda, sonido u ola, se propaga. Inclusive uno podría dar un paso más y pensar que los fenómenos ondulatorios no son más que un cierto tipo de movimiento individual periódico de las partículas que componen dicho medio, de manera tal que la “onda” no sería otra cosa que una manera elegante (matemáticamente hablando) de representar dicho fenómeno físico.

Ahora bien, gracias a los aportes de Huygens y de Maxwell, se había logrado verificar que la luz también podía ser explicada por fenómenos ondulatorios, aunque en este caso no resultaba tan claro cuál era el medio por el cual se propagaba. Si están pensando en el aire, déjenme decepcionarlos: fácilmente se puede comprobar que en ausencia de este, generando vacío mediante una bomba mecánica por ejemplo, la luz no tiene inconvenientes en propagarse. Acaso suponiendo que la solución más simple tiene mayores posibilidades de ser acertada, los científicos pensaron que debía existir un medio en el cual se propagara la luz; un medio, además, en el cual estamos inmersos todos nosotros, la Tierra, los demás planetas, nuestro sol, las estrellas, el universo. Importando lenguaje que tenía más de 2500 años de vida, llamaron éter a este dichoso medio. La hipótesis podía ser simple y relativamente explicativa, pero el mundo no es simple y en la física no alcanza con proponer hipótesis que resuelvan problemas puntuales; por el contrario, esas hipótesis deben generar nuevas predicciones que puedan ser contrastadas con nuevos experimentos que les otorguen validez.

En esas magias estaba, hacia 1881, Albert Abraham Michelson, un físico nacido en la antigua Prusia, hoy mayormente conocida como Polonia, pero cuya vida se desarrolló desde los dos años en Estados Unidos. Fascinado por las ciencias naturales, su particular interés por la velocidad de la luz lo llevo a pensar que si el éter existía, debía poder medirse de alguna manera. Y una buena manera era calcular la velocidad relativa de la Tierra con respecto a él. Como en aquella época se consideraba que el universo era estático, el éter podía funcionar como marco de referencia absoluto para medir la velocidad de nuestro planeta: en su tránsito alrededor del sol, debía tener una velocidad relativa al éter que cambiaría a lo largo del año e inclusive a lo largo del día. Para verificar su idea, Michelson utilizó un instrumento denominado hoy interferómetro de Michelson, que funciona más o menos así:

Animación 1: Sencillo esquema del experimento realizado por Michelson y Morley. En el primer caso, se observa lo que ocurriría si el sistema estuviera quieto; en el segundo, si el sistema estuviera en movimiento. Como la Tierra gira alrededor del sol, lo que deberían haber visto Michelson y Morley debería haberse parecido más al segundo que al primer caso, pero ocurrió todo lo contrario. Este fue el famoso fallo experimental por el que Michelson obtuvo el premio Nobel. Lo cual demuestra que, en ciencia, fallar muchas veces vale tanto como acertar.

La idea general de este experimento es utilizar una de las propiedades más llamativas de las ondas: la interferencia. Para esto se utiliza un espejo semitransparente que divide un haz de luz, reflejando la mitad de dicho haz en 90 grados con respecto a la otra mitad de la luz transmitida en línea recta. Estas dos “ramas” de igual largo (11 metros en el dispositivo construido por Michelson) tienen espejos al final que reflejan la luz de vuelta. Si nada “raro” ocurre, ambos haces deberían encontrarse al mismo tiempo en el espejo semitransparente, que los refleja sobre una pantalla o sensor. Lo que se ve en dicha pantalla es el fenómeno de interferencia de la luz. Es este patrón de interferencia generado el que permite decidir si algo “raro” pasó mientras la luz dividida recorría cada una de las ramas. Por ejemplo, si una de las ramas coincide con la dirección de movimiento del éter, la distancia que se recorre en dicha rama se verá afectada por la velocidad relativa del éter. Es por esto que Michelson realizó su experimento durante diferentes horas del día, rotando en muchas direcciones posibles las ramas… durante todo un año. El resultado final sorprendió al mundo entero, y sorprendió por el motivo más absurdo: porque no había nada “raro”. La luz viajaba siempre a la misma velocidad. Esto implicaba muchas inconsistencias con lo que se sabía sobre el universo: desde que la Tierra estaba quieta con respecto al éter, hasta que la velocidad de luz era la misma sin importar si la fuente que la emitía estaba en movimiento o no. Estas inconsistencia no se podían dejar pasar. Y acá es donde aparece el verdadero protagonista de nuestra historia, un hasta entonces ignoto empleado de una oficina de patentes de Berna, Suiza, que se convertiría rápidamente en uno de los físicos más importantes de la historia.

Continuará…

*Doctor en Física por la Universidad Nacional del Litoral, amante del piano, de la fotografia y de los viajes en bicicleta.